「一言九鼎」の意味

「一言九鼎」(いちげんきゅうてい)は、「一言が九鼎ほどの重みを持つ」という意味の四字熟語です。具体的には、発言が非常に重要で、大きな影響力や責任を持つことを表します。特に地位の高い人や信頼される人の言葉が、非常に価値があり重みを持っていることを意味します。

「一言九鼎」の由来と歴史的背景

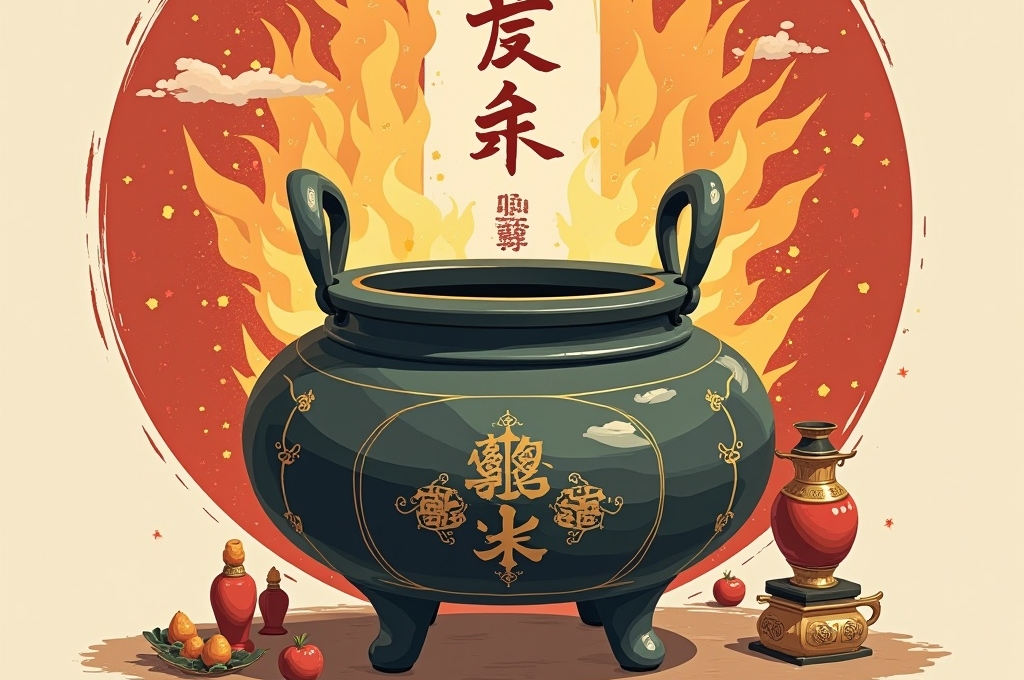

この四字熟語は古代中国の伝説に基づいています。「九鼎」とは、中国の夏王朝の始祖である禹王が九つの州(中国全土)から金属を集めて鋳造させた三本足の鍋(鼎)のことです。この九鼎は国家の象徴であり、王権の証とされていました。

「鼎」は三足をもつ器で、もともとは宗廟への供え物を盛る礼器でした。青銅製の鼎は古代王朝の王権の証とされ、非常に重要で価値のある宝器と考えられていました。そのため、「一言九鼎」は「一つの言葉が国家の象徴である九鼎ほどの重みを持つ」という意味になりました。

特に将相(高位の官僚や軍人)の発言は、国家の運命を左右するほどの重要性を持つため、発言には責任を持ち、慎重に言葉を選ぶべきだという教訓も含まれています。

「一言九鼎」の現代における使い方と例文

現代では、「一言九鼎」は主に以下のような場面で使われます:

- 重要な発言の重みを表す場合:

- 例文:「社長の一言九鼎の発言により、会社の方針が大きく変わった」

- 信頼できる人の言葉の価値を示す場合:

- 例文:「彼の一言九鼎が、私たちの信頼を一層強固なものにした」

- 責任ある発言の重要性を強調する場合:

- 例文:「リーダーとして一言九鼎の言葉を発する責任がある」

- 約束や誓いの重みを表現する場合:

- 例文:「彼は一言九鼎の人なので、一度約束したことは必ず守る」

例文

- 「彼女の発言は一言九鼎で、チーム全体の方向性を決定づけた」

- 「政治家としては一言九鼎の重みを理解し、発言には十分注意するべきだ」

- 「あの教授の一言九鼎の助言が、私の研究の転機となった」

- 「彼は一言九鼎の人物として尊敬されており、その言葉には誰もが耳を傾ける」

- 「社長の一言九鼎の決断により、会社は危機を乗り越えることができた」

「一言九鼎」の対義語と類語

対義語

「一言九鼎」の対義語としては以下のようなものが考えられます:

- 「軽々しい発言」(けいけいしいはつげん)

- 「無責任な言葉」(むせきにんなことば)

- 「有言不実行」(ゆうげんふじっこう):言うだけで実行しないこと

- 「口先三寸」(くちさきさんずん):口先だけで実行が伴わないこと

類語

- 「言葉に責任を持つ」(ことばにせきにんをもつ)

- 「一言の重み」(いちごんのおもみ)

- 「言行一致」(げんこういっち):言葉と行動が一致していること

- 「九鼎大呂」(きゅうていたいりょ):貴重な物や重要な地位や名声などのたとえ

「一言九鼎」の英語表現

「一言九鼎」に相当する英語表現としては、以下のようなものがあります:

- “One word worth nine sacred tripods” (直訳)

- “Words of enormous weight”

- “Words carrying great weight”

- “A man of his word”

- “His word is his bond”

- “When he speaks, people listen”

- “His words carry authority”

英語では、”one word worth nine sacred tripods (idiom); words of enormous weight” と説明されることが一般的です。

「一言九鼎」は、言葉の重みと責任の大切さを教える四字熟語です。特に指導的立場にある人の発言は、多くの人々に影響を与えるため、慎重さと誠実さが求められることを示しています。現代社会においても、リーダーシップを発揮する上で重要な心構えを表す言葉として価値があります。