目次

「馬耳東風」の意味

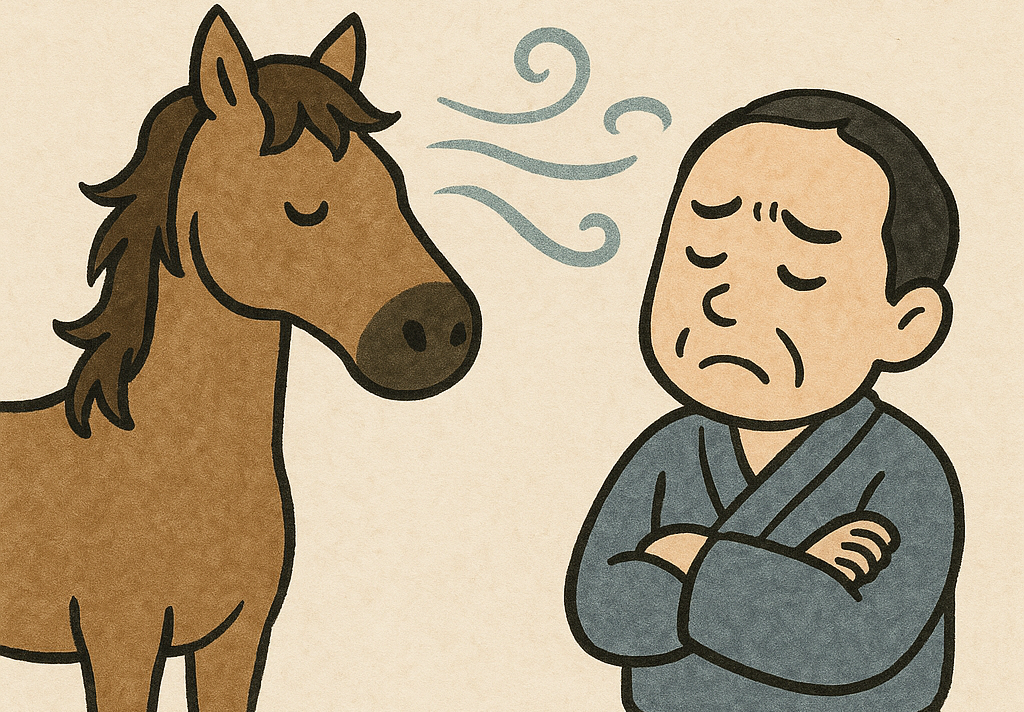

「馬耳東風(ばじとうふう)」は、他人の意見や忠告を聞き流して、全く心に留めないことを表す四字熟語です。人からの忠告や批評などをまったく心に留めず、少しも反省しない態度を表しています。

「馬耳東風」の由来と歴史的背景

この四字熟語は中国の故事に由来しています。唐の時代の詩人・李白の詩『答王十二寒夜独有懐』の一節「世人聞此皆掉頭、有如東風射馬耳」(世の人々がこれを聞いて皆頭を振る、それは東風が馬の耳を吹くようなものだ)から生まれました。

この詩の一節は、現代語では「良い香りの春風が馬の耳を吹きぬけても、馬にはなんの感動もないこと」という意味です。ここでの「東風」とは、東から吹く心地よい春風を指します。春風が馬の耳に吹いても、馬は何の反応も示さない様子を表現したものが、転じて「人の忠告や批評に耳を貸さない」という意味になりました。

- 時代:唐時代(8世紀前半)

- 背景:李白が自分の詩や思想を理解してもらえない世間への嘆きを表現

- 原意:世の人々が自分の話を聞いても理解せず、まるで春風が馬の耳に当たっても何も感じないようだという意味

「馬耳東風」の現代における使い方と例文

現代では、以下のような状況で使われます:

現代における使い方

- 教育現場:生徒が先生の注意を聞き流す場面

- 職場:部下が上司のアドバイスを無視する場面

- 家庭:子供が親の小言を聞き流す場面

- 政治・社会:批判や提言を無視する態度

使い方のポイント

- 主に批判的なニュアンスで使用

- 聞く側の無関心さや頑固さを表現

- 改善を促す際の表現としても使用

例文

- 教育現場 「何度注意しても彼は馬耳東風で、全く改善の兆しが見えない」

- 職場 「部長のアドバイスを馬耳東風と聞き流していては、成長は望めないだろう」

- 家庭 「息子は親の心配をよそに馬耳東風で、相変わらず夜更かしを続けている」

- 政治・社会 「市民の声を馬耳東風と受け流す政治家では、信頼を得ることはできない」

- 自己反省 「あの時の先輩の忠告を馬耳東風と聞き流していたことを、今になって後悔している」

「馬耳東風」の類語と対義語

類義語

- 馬の耳に念仏(うまのみみにねんぶつ)

- 対牛弾琴(たいぎゅうだんきん)- 牛に対して琴を弾いても何の意味もない

- 糠に釘(ぬかにくぎ)

- 暖簾に腕押し(のれんにうでおし)

- 蛙の面に水(かえるのめんにみず)

対義語

馬耳東風の主な対義語には以下のようなものがあります:

- 呼牛呼馬(こきゅうこば)- 相手が自分を牛と呼べば牛、馬と呼べば馬だと思うという意味で、逆らわずに受け入れること

- 付和雷同(ふわらいどう)- 自分にしっかりとした考えがなく、他人の言動にすぐ同調すること

「馬耳東風」の英語表現

直訳に近い表現

- “Fall on deaf ears”

- 意味:聞く耳を持たない、無視される

- 例:His advice fell on deaf ears.(彼のアドバイスは馬耳東風だった)

- “Like water off a duck’s back”

- 意味:鴨の背中から水が流れ落ちるように、何の影響も与えない

- 例:Criticism is like water off a duck’s back to him.

その他の英語表現

- “Turn a deaf ear to”

- 意味:聞く耳を持たない

- 例:He turned a deaf ear to all warnings.

- “Ignore completely”

- 意味:完全に無視する

- 例:She ignored his advice completely.

- “Pay no attention to”

- 意味:注意を払わない

- 例:He paid no attention to what I said.

慣用句での表現

- “In one ear and out the other”

- 意味:右の耳から入って左の耳から出る(聞き流す)

- 例:Everything I say goes in one ear and out the other.

まとめ

「馬耳東風」は、李白の詩に由来する歴史ある四字熟語で、現代でも人間関係やコミュニケーションの場面で頻繁に使われています。この言葉を理解することで、より豊かな日本語表現が可能になり、相手の話を聞く姿勢の大切さも再認識できるでしょう。