2025年1月– date –

-

【鶏口となるも牛後となるなかれ】とは??

「鶏口となるも牛後となるなかれ」の意味と由来 「鶏口となるも牛後となるなかれ」という故事成語は、個人のキャリアや人生の選択において、どのような立場を取るべきかを示唆しています。大きな組織の一員として末端にいるよりも、小さな組織でリーダーシ... -

【蛍雪の功】とは??

「蛍雪の功」の意味と由来 「蛍雪の功」という言葉は、苦労して勉学に励み、その成果を得ることを意味します。この言葉の由来は、中国の古代の物語にあります。具体的には、東晋時代の車胤と孫康という二人の青年が、貧しさの中で蛍の光や雪明かりを利用し... -

【夏炉冬扇】とは??

夏炉冬扇の意味と由来 「夏炉冬扇」は、時期外れで役に立たない物事を指す表現です。具体的には、夏に暖炉を使い、冬に扇を持ち出すことが無意味であることから、この言葉が生まれました。これらの行為は、時季外れで間が抜けているとされ、役立たずのもの... -

【怒髪天を衝く】とは??

「怒髪天を衝く」の意味と由来 「怒髪天を衝く」の由来は、中国の戦国時代に遡ります。趙の家臣である藺相如が、秦の王との交渉で見せた激しい怒りがこの表現の起源です。藺相如は、秦王の不誠実な態度に対し、髪が逆立つほどの怒りを示し、これが「怒髪天... -

【李下に冠を正さず、瓜田に履を納れず】とは??

「李下に冠を正さず、瓜田に履を納れず」の意味と由来 「李下に冠を正さず」ということわざは、スモモの木の下で冠を直す行為が、スモモを盗もうとしていると誤解される可能性があることから生まれました。このことわざは、誤解を避けるために、疑われるよ... -

【画竜点睛を欠く】とは??

「画竜点睛を欠く」の意味と由来 「画竜点睛を欠く」という表現は、物事がほぼ完成しているが肝心な部分が欠けている状態を指します。「画竜点睛を欠く(がりょうてんせいをかく)」は、物事がほぼ完成しているにもかかわらず、肝心な部分が欠けていること... -

【以心伝心】とは??

以心伝心の意味と由来 以心伝心は、言葉を使わずに心と心が通じ合うことを表す言葉です。この言葉は、特に親しい関係において、深い理解や共感がある場合に使われます。仏教の禅宗に由来し、現代では広く一般的に使われています。 以心伝心の歴史的背景 以... -

【天真爛漫】って何??

天真爛漫の意味 「天真爛漫」(てんしんらんまん)は、純真で素直、何の邪念もなく、ありのままの自然な状態を表す四字熟語です。特に、飾り気がなく、無邪気で素朴な心持ちや態度を指します。 「天真爛漫」の由来と歴史的背景 語源と構成 天真:天から与... -

【捲土重来】とは??

捲土重来の意味と由来 捲土重来は、一度の失敗から再起を図ることを示す四字熟語であり、失敗や過ちによって勢いを失った者が、再び巻き返すことを意味します。「捲土」は土煙をあげるほどの激しい勢いを表し、再び勢いを取り戻す様子を描写しています。こ... -

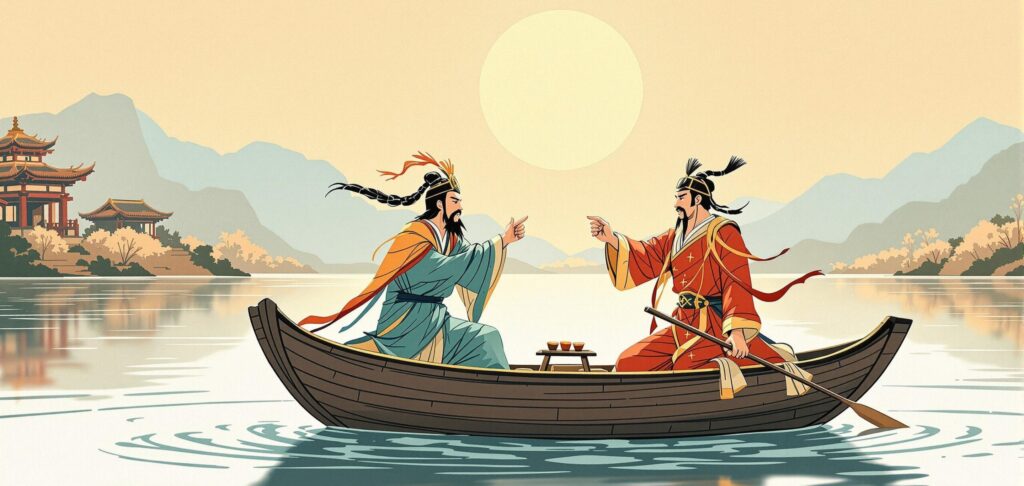

【呉越同舟】(ごえつどうしゅう)とは??

「呉越同舟」の意味 「呉越同舟」(ごえつどうしゅう)とは、敵同士や仲の悪い者同士が、同じ災難や困難に直面した時に、利害を一致させて協力することを意味する四字熟語です。 「呉越同舟」の由来と歴史的背景 由来 この言葉は、中国古代の兵法書『孫子...

12